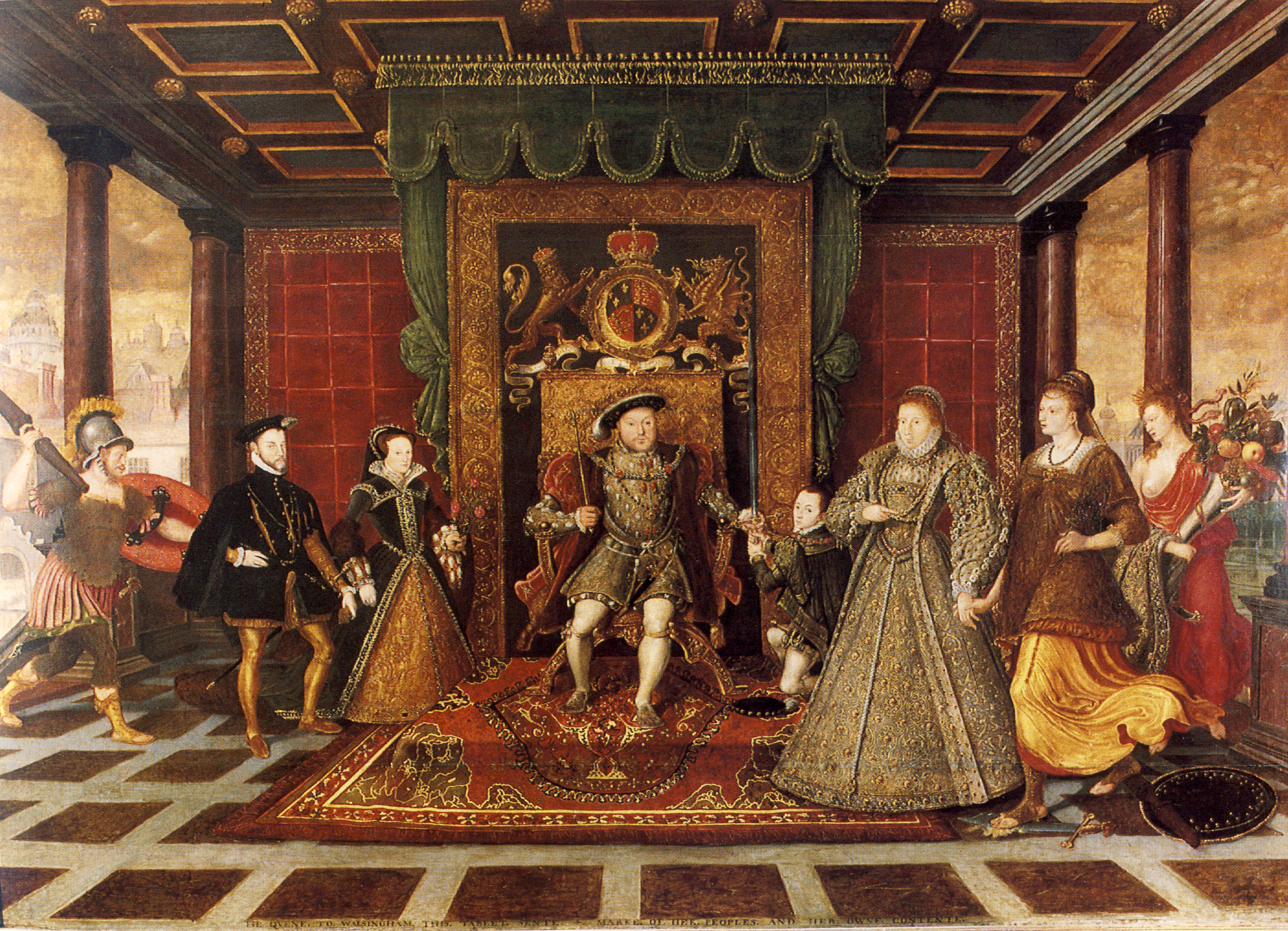

Este cuadro del pintor francés Laumosnier, que se conserva en el Museo de Tesse, en Le Mans (Francia), es un documento gráfico excepcional, de valor casi periodístico, para conocer uno de los hechos más trascendentales de la historia de España. Representa el encuentro entre los reyes Felipe IV de España y Luis XIV de Francia en la Isla de los Faisanes, en mitad de la frontera natural que forma entre ambos países la desembocadura del río Bidasoa. La entrevista se produjo el día 7 de noviembre de 1659 y sirvió para certificar un importante tratado de paz, que ponía fin a más de veinte años de guerra.

Desde la Baja Edad Media, España y Francia habían estado violentamente enfrentadas por sus intereses políticos en Europa y por sus respectivas ambiciones imperialistas. El control de los territorios limítrofes de Navarra, Cataluña y el Rosellón habían sido motivo frecuente de disputa, pero también Borgoña y los Países Bajos, que pertenecían a la Corona de España desde que fueron heredados por el Emperador Carlos I. Esta herencia provocó que Francia se sintiera completamente rodeada y amenazada por los dominios los Habsburgo, y además originó una fuerte rivalidad en otras zonas de Europa, como Nápoles o el Milanesado, donde colisionaban los intereses estratégicos de ambas potencias. Las Guerras de Religión sostenidas por la monarquía española contra los protestantes alemanes y holandeses durante los siglos XVI y XVII, sirvieron de excusa a Francia para luchar en contra de España, con la intención de socavar su hegemonía en Europa. En el transcurso de la Guerra de los 30 Años, Francia se alió con Holanda y con Suecia, y aunque en un primer momento los resultados fueron desfavorables, finalmente logró derrotar a los tercios españoles en la batalla de Rocroi (1643), e imponerse al resto de las tropas de los Habsburgo en Baviera. Desde esta situación claramente ventajosa, el primer ministro francés, el Cardenal Mazarino, forzó la firma de la Paz de Westfalia, que cambió radicalmente el mapa de Europa: Francia logró importantes concesiones territoriales, como Alsacia y la frontera renana, Holanda y Suiza consiguieron su completa independencia, Suecia pudo expansionarse por el norte de Alemania, y el Sacro Imperio Romano-Germánico experimentó profundos cambios políticos. Los Habsburgo austriacos y españoles fueron los grandes perdedores. Consciente de la situación de debilidad de la monarquía hispánica, Francia continuó la guerra contra ella hasta el año 1659, con la intención de apropiarse de nuevos territorios.

La Paz los Pirineos, que ponía fin a esta última guerra, fue estipulada por los ministros Luis de Haro, por parte de España y el Cardenal Mazarino, por parte de Francia, los cuales aparecen representados en el cuadro de Laumosnier detrás de cada monarca. El nombre del tratado viene porque desde entonces los Montes Pirineos fueron establecidos como la frontera definitiva entre ambos reinos, de tal manera que el Rosellón, la Cerdaña y otras zonas situadas al norte de esa cordillera fueron traspasados a Francia. Además de eso, España también se vio obligada a ceder el Artois y algunas ciudades de Bélgica y Luxemburgo colindantes con Francia. En definitiva, la Paz de los Pirineos marcó el inicio de la decadencia española en Europa y el ascenso de Francia como la nueva potencia hegemónica.

Esto se expresa muy elocuentemente en la pintura que exponemos aquí, en la cual el rey español, Felipe IV, aparece viejo y cansado, mientras que el francés, Luis XIV, se muestra joven y lleno de energía. Esta comparación va más allá de la simple diferencia de edad entre ambos. La rivalidad entre ambas monarquías fue la nota dominante en sus relaciones diplomáticas durante más de dos siglos. Si el rey español era denominado en los documentos oficiales como Su Majestad Católica, el rey francés recibía el título de Cristianísimo. Si el propio Felipe IV fue apodado El Rey Planeta, Luis XIV sería conocido como El Rey Sol. Lo mismo sucedía con el protocolo, la moda y las costumbres en ambas cortes, que competían en magnificencia y en capacidad de influencia sobre el resto de Europa. En el cuadro, los españoles se sitúan a la derecha y visten según la moda austera característica de los Habsburgo (cuello sencillo o gola, colores sobrios y poses severas), mientras que los franceses se colocan a la izquierda, engalanados con el tipo de indumentaria que se puso de moda en Europa a partir de entonces (vestidos coloristas, emperifollados, con gorgueras, enaguas, brocados y poses más gráciles). Toda una metáfora de la tradición superada por la modernidad.

Pero el cuadro no representa únicamente el encuentro entre las dos monarquías ni la firma del tratado de paz entre ambas. El verdadero asunto es la ceremonia de entrega de la princesa María Teresa, hija de Felipe IV, para convertirla en la esposa del joven rey francés. La alianza matrimonial era el mejor medio para sellar una nueva era de cooperación y amistad entre los dos países, y las mujeres solían ser las primeras víctimas de la política, tal como se establecía en una de las cláusulas del tratado, donde decía:

«Y para que esta paz y unión, confederación y buena correspondencia sea, como se desea, tanto más firme e durable e indisoluble, los dichos dos principales ministros, Cardenal Duque y Marqués Conde Duque, en virtud del poder especial que han tenido para este efecto de los dos Señores Reyes, han acordado y asentado en su nombre el matrimonio del Rey Cristianísimo con la Serenísima Infanta Doña María Teresa, hija primogénita del Rey Católico, y este mismo día, fecha de las presentes, han hecho y firmado un Tratado particular, al cual se remiten todas las condiciones recíprocas del dicho matrimonio y el tiempo de su celebración. El cual Tratado separado y capitulación matrimonial tienen la misma fuerza y virtud que el presente Tratado, como que es la principal y más digna parte de él, como también la mayor y más preciosa prenda de la seguridad de su duración.»

A pesar de ello, este matrimonio sería causa de nuevos conflictos en el futuro. Primero, por las dificultades de la monarquía española para pagar la elevadísima dote de la novia, que ascendía a 500.000 escudos de oro. Y segundo, porque un nieto de Luis XIV y María Teresa, el Duque Felipe de Anjou, se vería legitimado para suceder al último de los Habsburgo españoles, Carlos II, muerto sin descendencia en 1700. Así pues, en este acto protocolario representado aquí se sitúa nada más y nada menos que el origen de la llegada de los Borbones al trono de España.